ボリンジャーバンドとは1980年頃に米国人投資家のジョン・ボリンジャー氏が考案したトレンドフォロー系のテクニカル指標です。

平均移動線を進化させてもので、相場の振れ幅(ボラティリティ)を統計学に基づいてつくられた指標です。

その精度の高さから多くの投資家に愛用され、信頼度の高い指標と定評があります。

目次

ボリンジャーバンドの基本

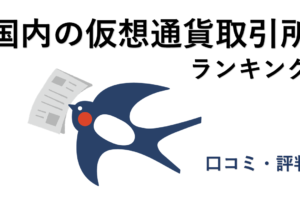

ボリンジャーバンドの中心となっている線が真ん中の緑の線の移動平均線です。

移動平均線から上にある線をそれぞれ+1σ(ピンク)、+2σ(赤)、下にある線を-1σ(水色)、-2σ(青)と呼びます。

ボリンジャーバンドでは、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いとし、上下に乖離した場合は異常値であるため長続きはせず、また移動平均線付近に回帰すると考えます。

これは、平均値への回帰を前提とした「逆張り」での利用法なのですが、このボリンジャーバンドを考案したジョン・ボリンジャー氏自身は、この「逆張り」手法を否定しております。

ジョン・ボリンジャー氏は主に「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った「順張り」を推奨しています。

しかしながら、私はおもいっきり「逆張り」で使っていますが、感想としましては「逆張り」として使うにしても優秀な手法であるということなのです。

それではボリンジャーバンドには順張りと逆張りの二つの使い方があるので、それぞれ見ていきましょう。

ボリンジャーバンド順張りでの使い方

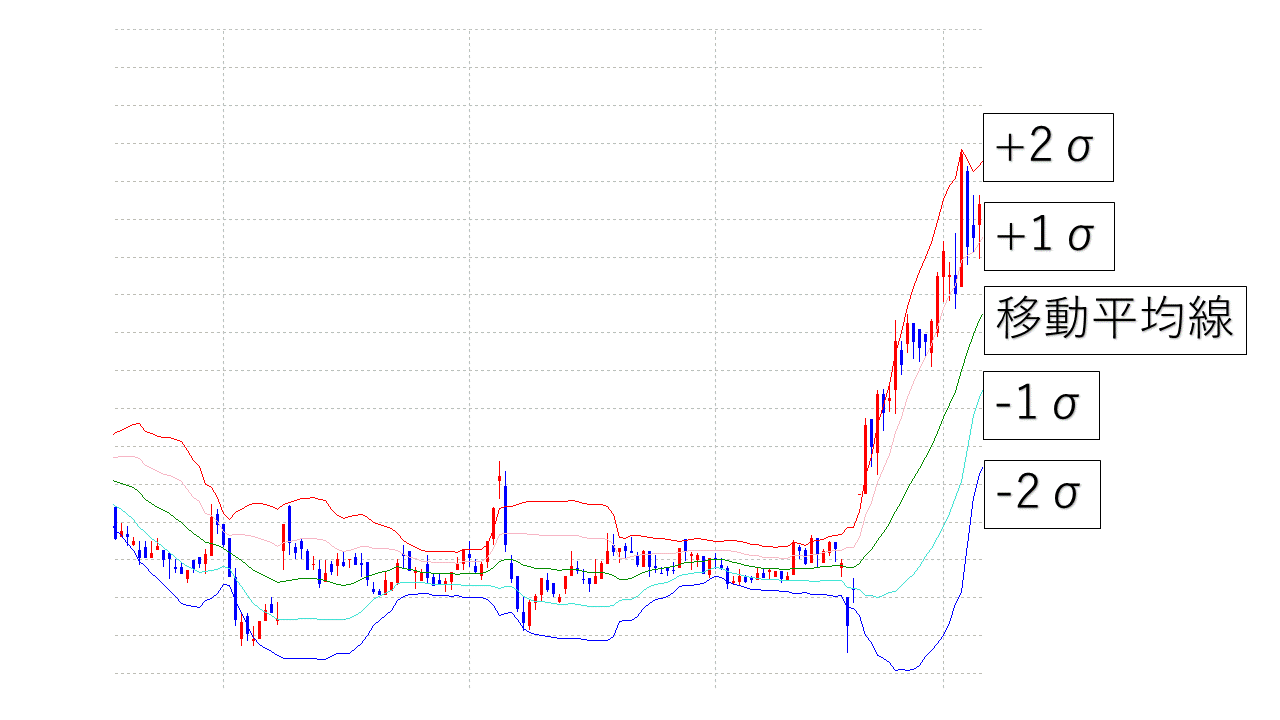

ボリンジャーバンドの順張りでは主に「スクイーズ」「エクスパンション」「バンドウォーク」の3パターンのみます。

株価が大きく上昇する時は、「スクイーズ」→「エクスパンション」→「バンドウォーク」とパターンが移行していきますので、それらタイミングを見計りエントリーしていくことにります。

- スクイーズ・・・バンドの幅が縮まること

- エクスパンション・・・株価がバンド(+2σ)を上抜けること

- バンドウォーク・・・株価がバンド(+1σ)の上で推移していくこと

ボリンジャーバンドは、相場が膠着したよこよこのレンジ相場においてバンド幅が狭まる傾向があり、価格変動の大きな相場ではバンドが開いていきます。

相場の力学では、値幅が小さな時は次に動くためのエネルギーが蓄えられていると考えられています。その蓄えられたエネルギーが一気に放出するとき、すなわち上に(下に)ブレイクした時はしばらくブレイクした方向にトレンドがでます。

その現象を、「スクイーズ」「エクスパンション」「バンドウォーク」の3つのパターンで表していると言うわけです。

ボリンジャーバンド逆張りでの使い方

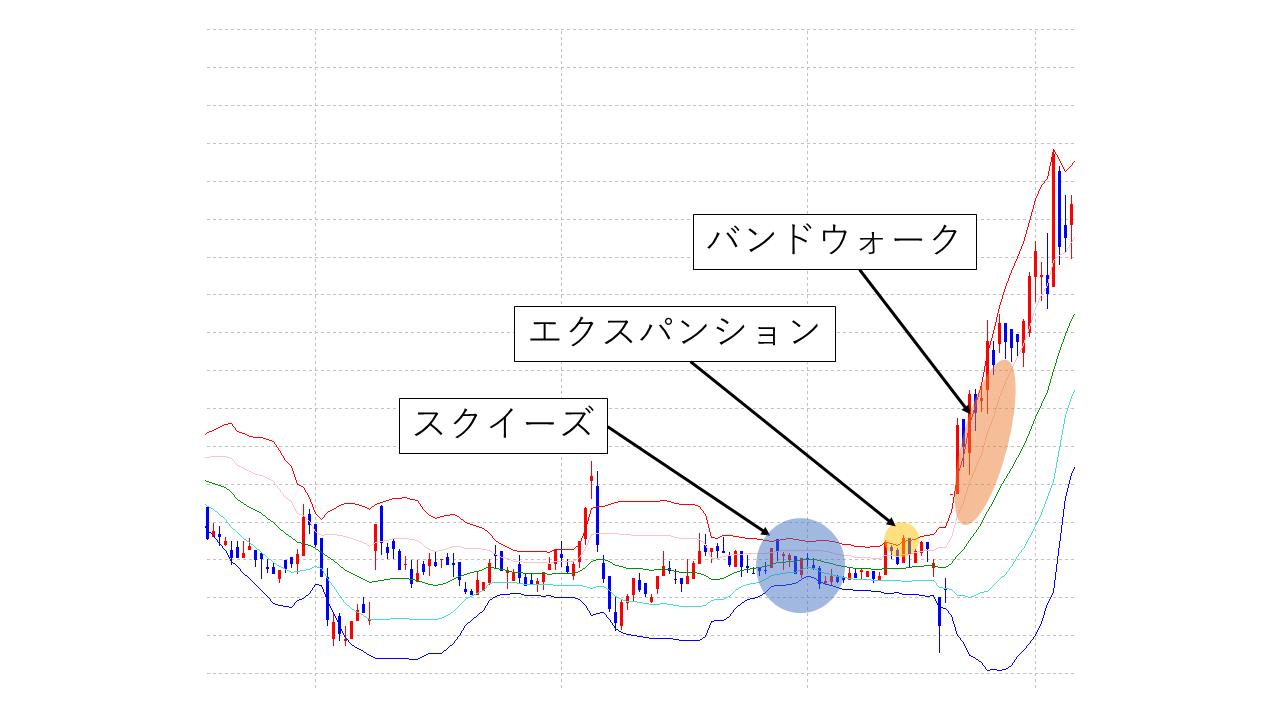

ボリンジャーバンドの中心となっている線が真ん中の緑の線の移動平均線です。

株価は上下を繰り返しますが、移動平均線あたりで推移していることが多く、極端に乖離することは少ないとするのが逆張りの基本的な考え方です。

つまり、移動平均線から大きく乖離した時、

すなわち大きく上に行き過ぎた時(オーバーシュート)は売り、大きく下に行き過ぎた時(オーバーシュート)は買いとなります。

移動平均線の上下にかかれている「+2σ、+1σ、-1σ、-2σ」は統計学の標準偏差でよく使われる指標です。

標準偏差は正規分布の場合、と統計的に次の数値に当てはまります。

±1σの範囲に収まる確率・・・68.3%

±2σの範囲に収まる確率・・・95.4%

統計的にみると株価がボリンジャーバンドの±1σに収まる確率は68%で±2σに収まる確率は95%です。

つまり、株価が±2σまでの間に収まる確率が95%という高い値にも関わらず、それを逸脱するということは、異常であるという判断材料になります。

トレンドフォロー系とオシレーター系

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つがあります。

トレンドフォロー系

トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

- ストキャスティクス

- RSI

- DMI

私が、MACDとストキャスティクス、ボリンジャーバンドとストキャスティクスのように複合的に使っているように、このストキャスティクスだけでは物足りないという方は、私のように性格の異なるトレンドフォロー系とオシレーターと複合的に使ってみてもいいと思います。

その他のテクニカル指標

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つと「需給系」があります。

私はいつもテクニカル指標を使う時はどれか一つだけ用いるのではなく、「MACD」「ストキャスティクス」「ボリュームレシオ」、「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」のように複合的に使っています。

私のように、系統が異なるテクニカル指標(「トレンドフォロー系」「オシレーター」「需給系」)を、複合的に使うとグッと勝率が上がりますよ。

トレンドフォロー系

トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

需給系

相場における価格だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するテクニカル指標です。「出来高は価格に先行する」と言われるように、価格が上昇するときは出来高を伴うことが多く、価格が下落するときは出来高がほそることが多いです。

この出来高がどれだけあったかを元に、買われすぎか売られすぎかを判断する指標となります。