移動平均線とは、一定期間の価格の平均値を線としてつなぎ合わせたもので、相場の方向性を確認するトレンドフォロー系のテクニカル指標です。

一般に株価チャートを見るとローソク足のならびにあわせるように2本または3本の線が絡むように配置されています。

これら 3つの移動平均線の関係性から状況を把握する 方法が一般的な使い方となります。

目次

移動平均線の設定

基本の設定

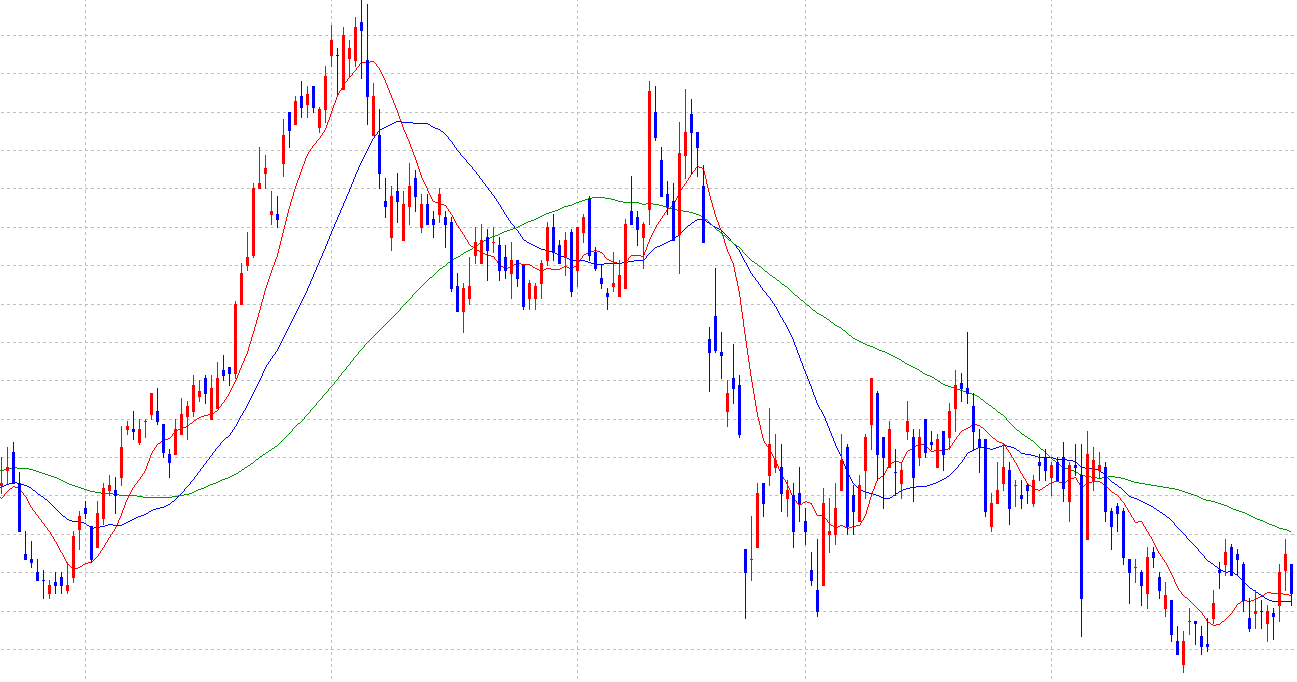

上のチャートは日足チャートに絡む移動平均線となります。ローソク足に線が何本か絡んでいるのが見えるはずですが、

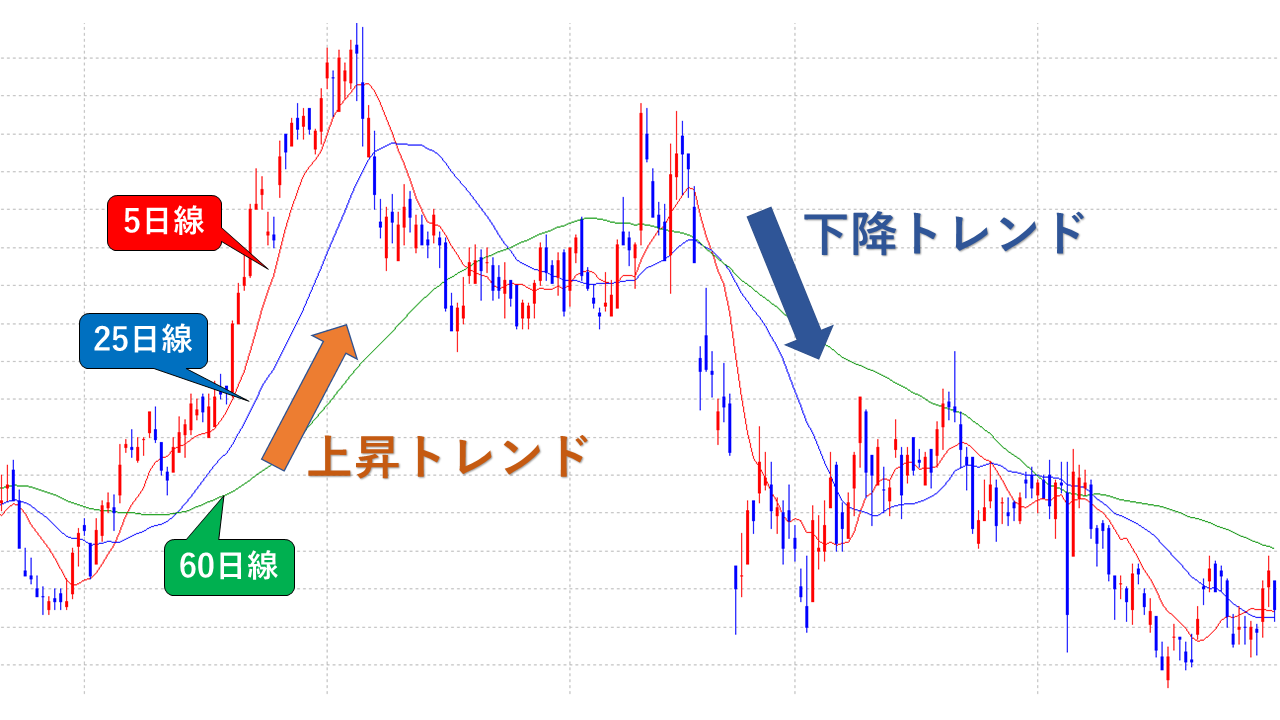

赤の線が5日線(5日間の価格を平均したもの)、青の線が25日線、緑の線が60日線となります。

その他の本数の設定

移動平均線の本数の設定は、分析の目的により変わります。

5本~20本程度の短期の移動平均は短期的なトレンドを分析するのに適しており、中期的なら20~60本程度、長期的なら100本以上が良いとされています。

移動平均線の設定は好きな数字に設定できますが、人気のある本数設定というのがあります。

200本移動平均線というのが、一番有名です。もちろん、大きな数値となりますので、長期のトレンドを分析するための設定です。

中期を50本、短期に10本の設定も多く使われます。

50本、200本の2本を一緒に使い、必要に応じて短期の10本移動平均線を追加するというのが多いと思います。

フィボナッチ数の設定

フィボナッチ数を移動平均線の設定に使う人もいます。

フィボナッチ数列とは0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ・・・などの数字となります。

どうせなら、フィボナッチ数で設定しようという考え方ですね。

短期8、中期21、長期55などと設定すると、バランスのよい間隔になるのかもしれませんね。

あなただけの移動平均線の設定を考えるときの、一つの参考にしてみてください。

移動平均線の関係性

移動平均線を使う事ににより

- 現在の株価が一定期間の平均に比べてどの程度の位置にあるのか

- トレンドの流れはどうなっているのか(上昇トレンドか下落トレンド、横ばいかなど)

- トレンドが転換したかどうか

などを判断し、現在、または今後のトレンドについての予測をします。

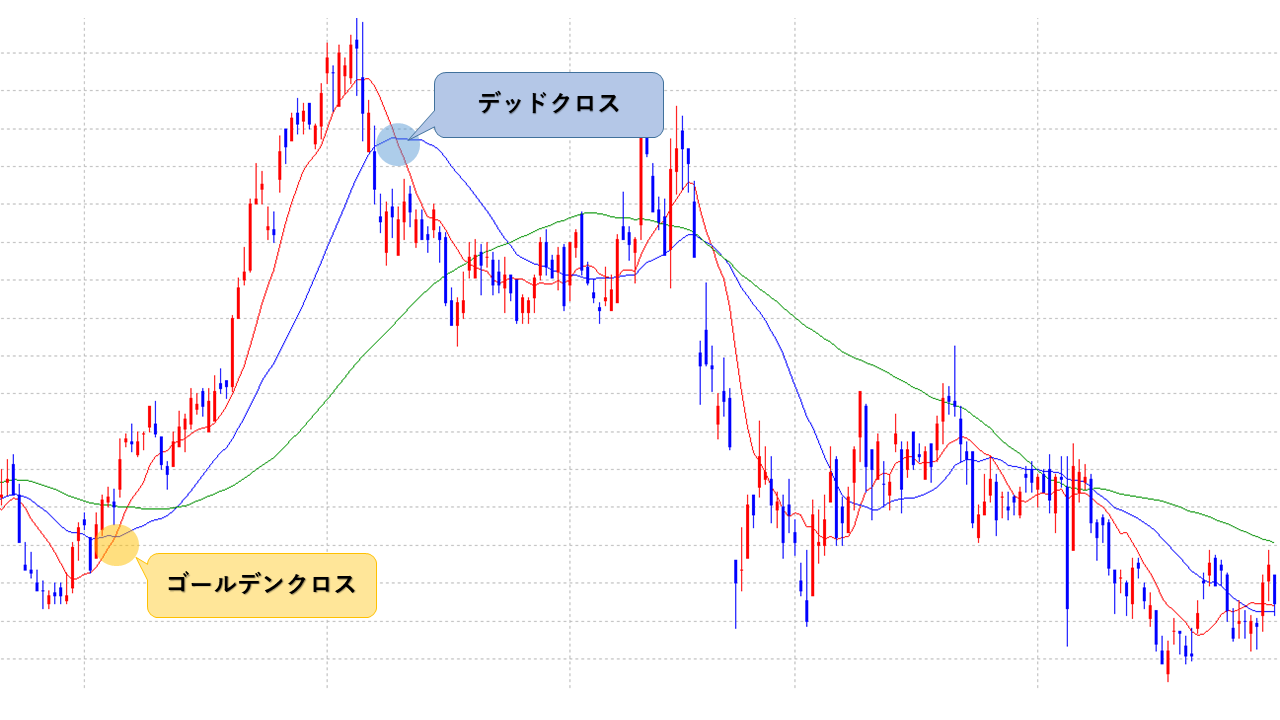

例えば、5日移動平均線が25日移動平均線を ゴールデンクロスすれば買いのサイン となりますし、 デッドクロスすれば売りのサイン となります。

また、これらゴールデンクロスやデッドクロス以外にも、3本の線の関係を見てトレンドを把握する方法があります。

上から順に5日移動平均線、25日移動平均線、60日移動平均線の順に並んでいれば上昇トレンド と考えます。また、単純に 移動平均線が上方向に向かっていれば上昇トレンド 、 下方向に向かっていれば下降トレンド と捉えます。

多くの投資家に使われているということは、多くの投資家が移動平均線の動きに合わせて株、FX、仮想通貨などの売買をします。

一般的な売買サインとなっている場面では、その通りに株価が動くことが多いので、一般的に知られている移動平均線の売買サインをまずは知っておくことが大事です。

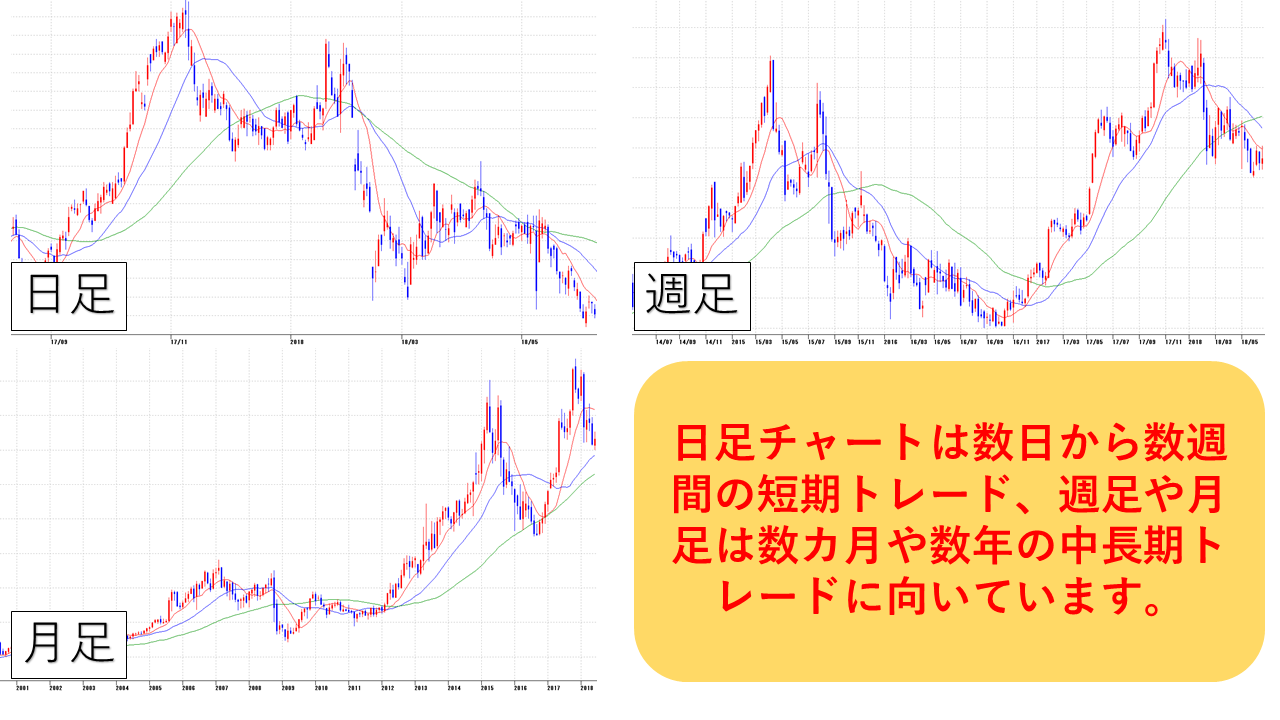

移動平均線の期間別の種類

移動平均線には期間に分けると次の3つの種類があります。

- 日足チャートによる移動平均線

- 週足チャートによる移動平均線

- 月足チャートによる移動平均線

日足チャートは数日から数週間の短期トレード、週足や月足は数カ月や数年の中長期トレードでの利用に向いています。

移動平均乖離率

移動平均乖離率とは移動平均線とローソク足の終値が離れていること、つまりどれぐらい乖離しているかをパーセンテージで数値化したものを、「移動平均線乖離率」といいます。

株価が一定の緩やかなトレンドが続いている時でも、急に値動きが激しく乱高下したりするときがあります。

そうした行きすぎに見える状態が、買われすぎなのか、売られすぎなのかを判断するためにこの「移動平均線乖離率」を使います。

たとえば、25日移動平均線に沿って価格が上昇トレンドを描いているときに、価格が急騰して 移動平均線との乖離率が大きくなると、そこは買われすぎで「売りサイン」 となります。

また、25日移動平均線に沿って価格が下落している場合は、暴落して価格が 移動平均線から下にかい離率が広がれば、売られすぎとして「買いサイン」 となります。

株式の銘柄別やFXのペア別、仮想通貨の通貨別によって、「買いサイン」「売りサイン」となる乖離率の数値は異なりますので、過去に遡ってどれくらい乖離率が広がれば売りなのか、買いなのかを確認や研究することが大事です。

その他のテクニカル指標

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つと「需給系」があります。

私はいつもテクニカル指標を使う時はどれか一つだけ用いるのではなく、「MACD」「ストキャスティクス」「ボリュームレシオ」、「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」のように複合的に使っています。

私のように、系統が異なるテクニカル指標(「トレンドフォロー系」「オシレーター」「需給系」)を、複合的に使うとグッと勝率が上がりますよ。

トレンドフォロー系

トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

需給系

相場における価格だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するテクニカル指標です。「出来高は価格に先行する」と言われるように、価格が上昇するときは出来高を伴うことが多く、価格が下落するときは出来高がほそることが多いです。

この出来高がどれだけあったかを元に、買われすぎか売られすぎかを判断する指標となります。