行政書士の試験に合格しただけでは、行政書士と名乗ることができません。

行政書士になるためには、行政書士会への登録が必要となるのです。

※行政書士会への登録についてはこちらの記事をご覧ください。

行政書士になるための様々な手続きを完了し、行政書士会への登録が終わると、いよいよ行政書士として活動していくこととなるのですが、

その際に必要になるのが、表札の設置と職印の調製となります。

この記事では、表札の設置と職印の調製について解説します。

これから、表札の設置と職印の調製をしようとしている方は、当記事を参考にしてみてください。

表札の設置と職印の調製

これら表札の設置と職印の調製は、法令上定められたものになりますので、必ず行わなければなりません。

それでは、以下それぞれ詳しく見ていきましょう。

・表札の設置

・職印の調製

・他のはんこも作る

表札の設置

表札は、寸法、縦・横書き、材質等に別段の定めはありません。

自ら作成し、事務所の入り口目立つところに提示しておきましょう。

これを怠ると罰則の対象となります。

私の場合は、表札に特にこだわりがないため、テプラで作ったテープを表札として設置しています。

テプラで作った表札でも、法律上問題はありません。

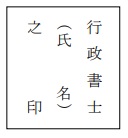

職印の調製

行政書士の職印は調製後に行政書士会に印影を届けなければなりません。

職印は領収書・官公署提出書類並びに各種届出書類に押印する場合に必要となり、規格は以下の通り、強制ではありませんが習わしとなっています。

①角印

②書体はテン書体を推奨

③サイズは15mm角を推奨

材質はつげや黒水牛、チタンなどさまざまありますが、どれで調印しても構いません。

金額もそれぞれ異なるので、予算内で無理のない材質のものにしましょう。

他のはんこも作る

職印を調製する際に、一緒に事務所名や住所を記載したゴム印も作っておきましょう。

ゴム印は、いちいち手書きで封筒に住所や事務所名を記入しなくてすむので、大変便利なものです。

尚、このゴム印に関しては法令上で規格が決められたものではないので、自分の好きなデザインで作って結構です。

ゴム印に関しては、使用頻度が高いものなので開業当初から買いそろえていれば便利です。

また、かっこいい認印がない場合は、このタイミングで認印を作っておいてもいいかもしれません。

行政書士業務の申請書によっては、認印を使うものもあります。

そういった感じで認印は、なにかと使うタイミングがちょくちょくあるので後々活躍してくれます。

行政書士の開業の準備どんどん進めていく

行政書士会への登録が完了すると、行政書士として活動できます。

上述した、表札の設置、職印の調製の他、名刺や事務所のチラシも作成し、営業を行っていきましょう。

行政書士事務所を運営するには、先ず事務所について知ってもらわないといけません。

知名度をあげるための、これらアナログツールはかかせないのです。

また、これらアナログツールを使った営業の他、ホームページやブログサイトを作成し、デジタル方面でもどんどん事務所のPRをしていきましょう。

独自ドメインで自作する行政書士のホームページとブログについては、こちらの記事で解説していますので、一緒にご覧ください。

開業にむけて準備していく設備

これらは行政書士業務をしていく上で必須の設備となりますので、開業までには揃えておきましょう。

→表札の設置と職印の調製(当記事で解説)