パラボリックとはJ.W.ワイルダー氏が開発したSAR(ストップ&リバースポイント)というラインを用いたトレンドフォロー系のテクニカ指標です。

パラボリックには「放物線」という意味があり、SAR(ストップ&リバース)という点を結ぶと放物線になることから「パラボリック」と呼ばれています。

描かれた放物線(SAR)と実際の価格の交差するポイントが売買転換点を示しており、途転(ドテン)を繰り返して行うのがパラボリックの使い方になります。

このJ.W.ワイルダー氏によって開発された指標には他にもRSIとDMIというものがあります。

目次

パラボリックとは

まずはパラボリックの画像をみてみましょう。

パラボリックを表示すると、ローソク足の上下に「点」が表示されます。

この「点」を結んだものが放物線となり、トレンドラインのようなものになります。

パラボリックは移動平均線やボリンジャーバンドなどと同じトレンドフォロー系のテクニカル指標になりますが、それらとは大きく使い方が異なります。

その違いとは、このパラボリックは大きなトレンドが発生している時に威力を発揮するのです。

パラボリックはJ.W.ワイルダーという人物が考案したのですが、実はこの人物は「RSI」というオシレーター系のテクニカル指標も同じく考案しています。

「RSI」はレンジ相場向けに考案された指標で、このパラボリックは大きなトレンド向けに考案さらた指標ですので、この二つを同時に使えばチャートのの状態をほぼ網羅できます。

同じ人物が考案しただけあって相性は抜群ですよ。

パラボリックの特徴

パラボリックはトレンドフォロー系のテクニカル指標であると同時に、途転(ドテン)の指標だともいわれています。

ドテンとは、保有しているポジションを手仕舞い、すぐに反対のポジションを持つことをいいます。

- 買い→ドテン売り

- 売り→ドテン買い

つまり、ドテン指標を使ってトレードするということは常にどちらかのポジションをもっていると言う事になります。

ドテンの応用として「つなぎ売り」の指標としても高い効果を発揮します。

売買サインの見つけ方

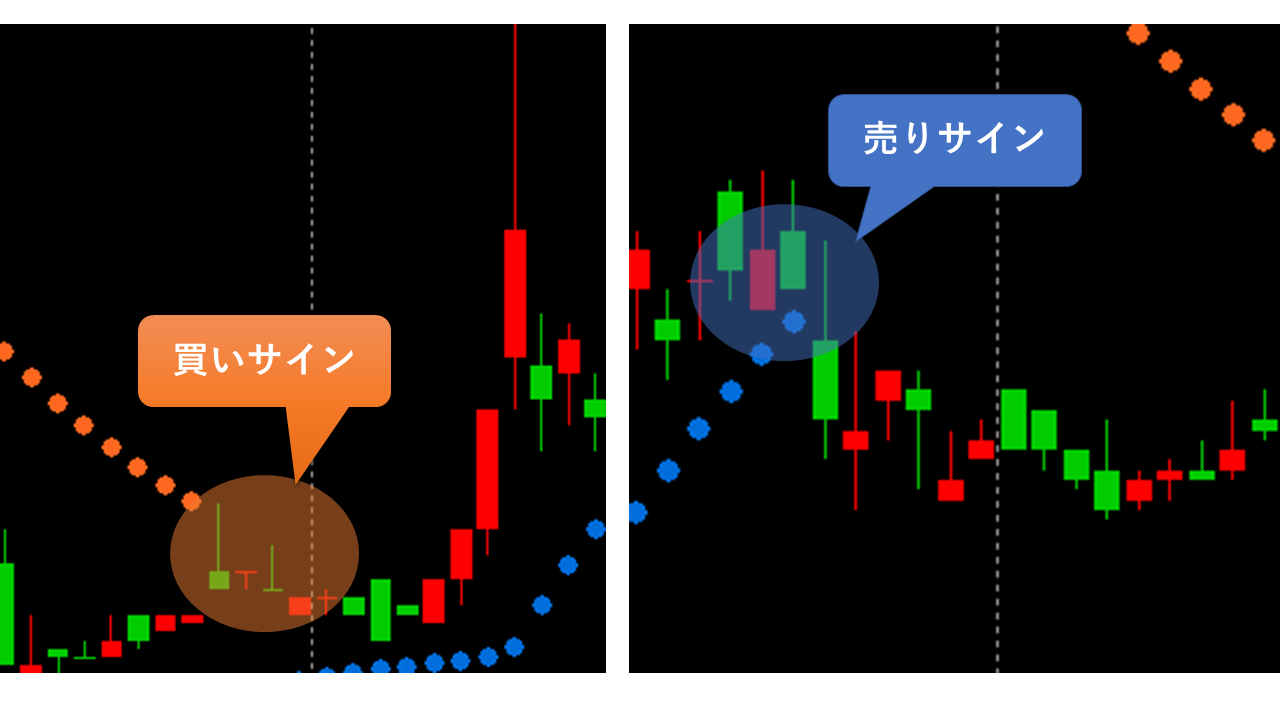

買いサイン

左の図のように、放物線が価格より上にあるときは下降トレンドになります。

その放物線を、価格が上回ったタイミングが買いサインになります。

売りサイン

上図のように、放物線が価格より下にあるとき上昇トレンドになります。

その放物線を、価格が下回ったタイミングが売りサインになります。

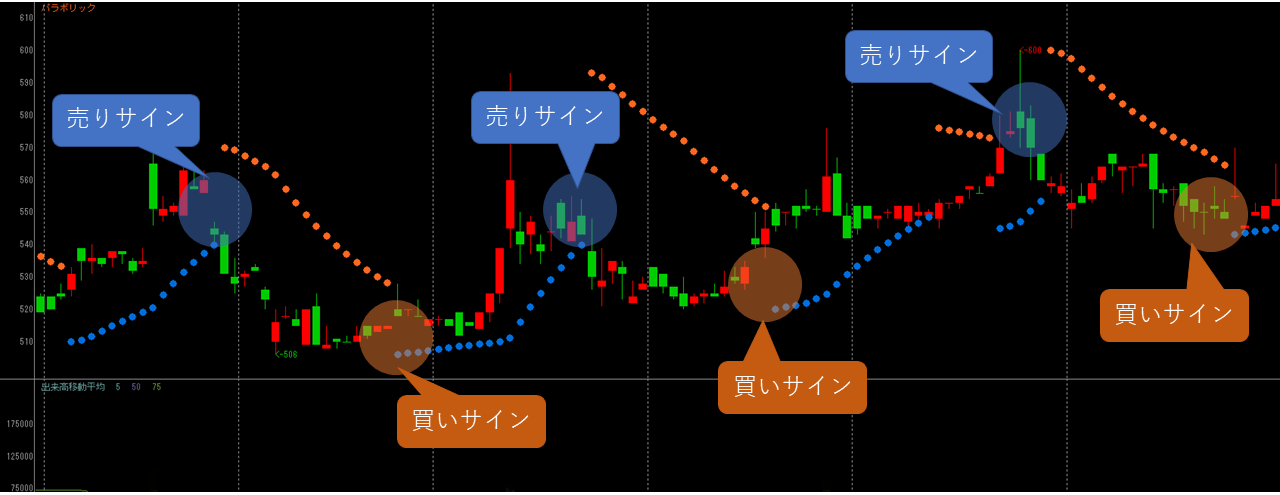

冒頭で前述したようにパラボリックは途転(ドテン)を繰り返して行うのが主とした使い方になります。

上の図のように買いサインがでれば売りをポジションを手仕舞いし、買いポジションを持つ。

売りサインがでれば買いポジションを手仕舞いし、売りポジションを持つ、といったように交互にポジションを持ちます。

パラボリックのメリット・デメリット

以上、パラボリックの基本的な説明をしてきましたが、これからいよいよパラボリックの実践的な使い方に入っていきたいと思います。

まずこのパラボリックにも他のテクニカル指標同様にメリット・デメリットが存在します。

メリット

売りと買いのポジションを絶えず持つわけですから、買いのポジションを持つだけの人や売りのポジションを持つ人よりも2倍の利益がでます。

これはデメリットの話になるのですが、その反面買いのポジションと売りのポジションの両方で損失を出す場合もあります。

これは「往復ビンタ」と呼ばれるもので、リターンが2倍ある分リスクも2倍あるということです。

対象方法としては「往復ビンタ」に気をつけるということ、「往復ビンタ」のループにはまりそうになったら、一度相場から離れて冷静なること、など上げられます。

デメリット

パラボリックは値動きが小さく、トレンドが発生していないレンジ相場などではあまり機能しません。

こういった相場の場合は「騙し」が頻発します。

「騙し」とは、売りサインが出ているにも関わらず価格が上昇したり、買いサインが出ているにも関わらず価格が下落したりします。

解決方法としましたは、こういった相場はパラボリックを使うのを避けたり、他の指標と合わせて売買の判断を決定していく事が重要となります。

騙しへの対処法

AF値の調整

騙しの対象方法として、まずAF値の調整が上げられます。

パラボリックにはAF値というパラメーターがあり、この数値を大きくすれば「騙し」が多く発生し、数値を小さくすれば「騙し」の頻度が少なくなります。

しかし、数値を小さくし過ぎるとチャートの変化に鈍感になりますので、変化時にすぐにエントリーできるチャンスを逃す可能性も高くなります。

なので、自分の経験や研究から適切な数値を見つけていくことが必要になってきます。

トレンドを見る

パラボリックは値動きが小さく、トレンドが発生していないレンジ相場などではどうしても、機能しなくなり「騙し」が多くなります。

値動きは大きいのか、上昇・下降トレンドにあるのかなど注意して観察します。トレンドが出ていない場合はトレンドが出ている他のペアや銘柄などを探し、そちらに移りましょう。

複数の時間足を使う

例えば、日足のみで指標をみている場合はその時間軸でしかトレンドをみていません。

これを週足でみて全体の大まかな流れをみたり、1時間足や6時間足など小さな現在の流れをみたりし、全体の流れを掴んでいくようにみてみましょう。

週足・月足など全体の流れは上昇トレンドなのだけど、日足のみが4、5日程調整で下げていることなどいつものことです。

日足のみでトレンドを判断するのはもったいないことです。

伸ばせる利益は伸ばしましょう。

他の指標と併用

パラボリックはトレンドフォロー系のテクニカ指標になります。

トレンドフォロー系との組み合わせで相性がいいのはオシレーター系のテクニカル指標となります。

オシレーター系のテクニカル指標のストキャスティクス、RSI、DMIなどから好きなものを選び、このパラボリックと併用することで、より精度が高くなります。

いろいろ検証・研究して自分の合った組み合わせを見つけてくださいね。

その他のテクニカル指標

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つと「需給系」があります。

私はいつもテクニカル指標を使う時はどれか一つだけ用いるのではなく、「MACD」「ストキャスティクス」「ボリュームレシオ」、「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」のように複合的に使っています。

私のように、系統が異なるテクニカル指標(「トレンドフォロー系」「オシレーター」「需給系」)を、複合的に使うとグッと勝率が上がりますよ。

トレンドフォロー系

トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

需給系

相場における価格だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するテクニカル指標です。「出来高は価格に先行する」と言われるように、価格が上昇するときは出来高を伴うことが多く、価格が下落するときは出来高がほそることが多いです。

この出来高がどれだけあったかを元に、買われすぎか売られすぎかを判断する指標となります。