ストキャスティックスは1950年代にジョージ・レイン(George Lane)によって考案されたオシレーター系のテクニカル指標です。

半世紀以上前に生み出されて、いまだに人気が高く、私もサブの指標としてよく使っています。

通常時:メインをMACD、サブをストキャスティクス

逆張り、カウンター時:メインをボリジャーバンド、サブにストキャスティクス

ストキャスティックスは、トレンドがない相場でも売られ過ぎ、買われ過ぎを判断する万能テクニカルツールといえます。

トレンドフォロー系のテクニカル指標に加え、プラスアルファで性格が異なるオシレーター系のテクニカル指標を使うと勝率がグンと上がります。

目次

ストキャスティクスの計算方法

%K、%D、%SD

ストキャスティクスの線は過去の値幅と期間で計算され算出され、次の3つの数値で成り立っています。

- %K・・・分析期間の高値と安値の値幅の中で現在の値段が安値から何%の位置にあるかを表した数値です。

- %D・・・%Kを平均化した値です。

- %SD・・・%Dの値をさらに平均化した値です。

計算方法

%K=(現在値-過去のローソク足X本分の安値)÷(過去のローソク足X本分の高値-過去のローソク足X本分の安値)×100

%D=%D=(現在値-過去のローソク足X本分の安値)の過去Y本分合計÷(過去のローソク足X本分の高値-過去のローソク足X本分の安値)の過去Y本分合計×100

%SD=%DのZ本単純移動平均線

ストキャスティクスの見方

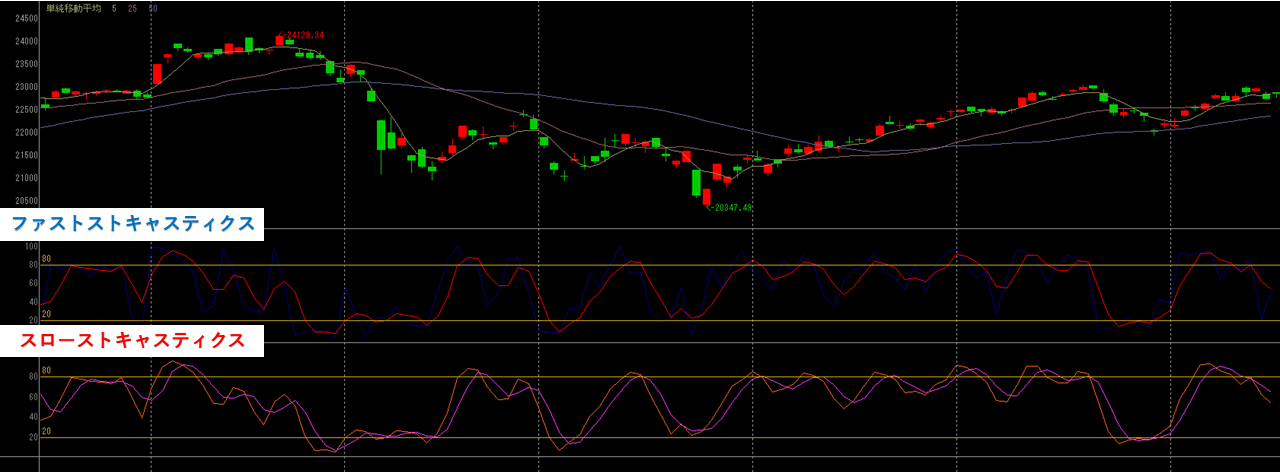

| ファストストキャスティクス | スローストキャスティクス |

| %K、%D | %D、%SD |

| 敏感に反応するが騙しが多い | 遅行性はあるが騙しが少ない |

ストキャスティクスの種類は、動きの速い「ファースト」(%K・%D)と動きの緩やかな「スロー」(%D・SLOW%D)があります。

ここでは、私がいつも使っているスローストキャスティクス(以下、ストキャスティクス)の方で説明します。

ストキャスティクスは主に3つの使い方があります。

- 過熱感を計る :ストキャスティクスが0に近づけば「売られ過ぎ」、100に近づけば「買われ過ぎ」

- シグナルを見る :%Dが%SDを下から上へ抜ければ「買いシグナル」、%Dが%SDを上から下へ抜ければ「売りシグナル」

- ダイバージェンス :価格とオシレーターの逆行があれば相場転換のシグナル

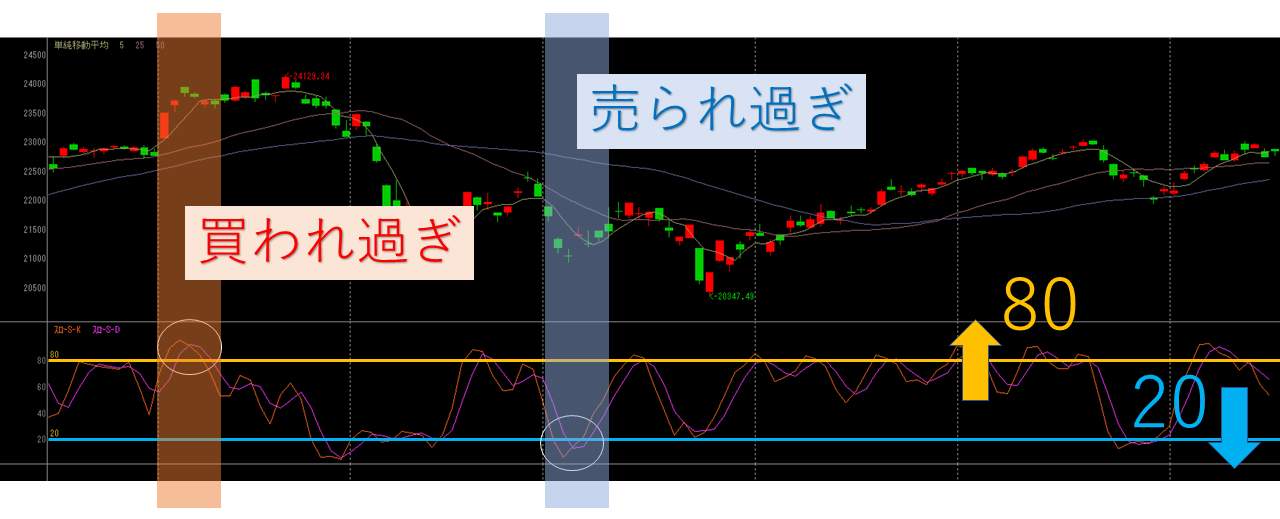

過熱感を計る

まず一つ目の方法として「売られ過ぎ」「買われ過ぎ」なのか判断する時に使います。

ストキャスティクスが0に近づけば「売られ過ぎ」、100に近づけば「買われ過ぎ」となりますが、

実戦的には20以下で「売られ過ぎ」、80以上で「買われ過ぎ」と判断します。

この「買われすぎ」「売られすぎ」のゾーンに達した時を売買ポイントであると見ればよいのですが、

騙しも多く「売られすぎ」と判断したものの下げ止まらず含み損が増える場合もあります。

100%信用せずに、あくまでもプラスアルファで補助的な指標だと考えた方が良いです。

シグナルを見る

二つ目の使い方は、%Dと%SDのクロスを売買シグナルとすることです。

%Dが%SD下から上へ抜ければ「買いポイント」、上から下へ抜ければ「売りポイント」となります。

私の場合はこの「売りシグナル」「買いシグナル」はMACDで判断していますので、このストキャスティクスのクロスはほとんど使いません。

これは全てのテクニカル技法に言える事なのですが、100%成功するものと言うものは存在しません。

騙しが入るため、「買いポイント」に入ったから必ず上がる、「売りポイント」に入ったから必ず下がると言う事はありません。

なので、私の場合は2つの指標で同じような特徴があれば、自分が好きな方を使い分けています。

ダイバージェンス

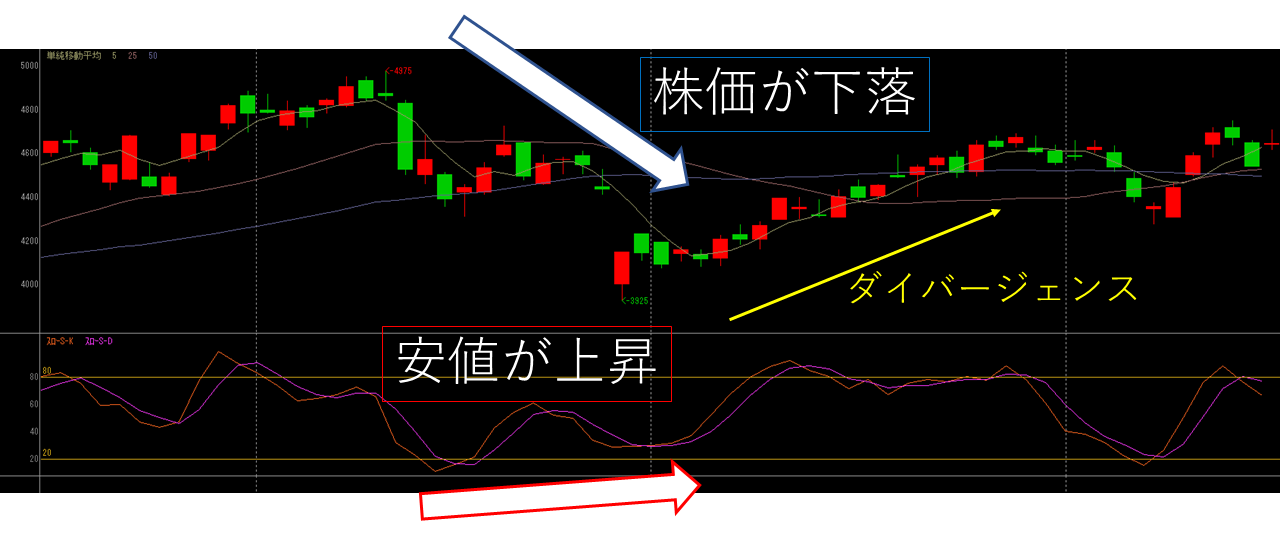

ダイバージェンスは、株価とオシレーターが逆行する現象のことで、株値が下落しているのにストキャスティクスの安値が上昇していれば、それは下降トレンドの勢いが弱まり、そろそろトレンド転換を向けるシグナルとなります。

逆に株価が上昇しているのに、ストキャスティクスの高値が下降していれば、上昇トレンドの勢いが弱まり、そろそろトレンド転換が近いことを示すシグナルとなります。

私はこのストキャスティクスは主にこのダイバージェンスしているかどうか見るために使います。

このダイバージェンスは指標として、なかなか優秀なんですよ。

その他のテクニカル指標

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つと「需給系」があります。

私はいつもテクニカル指標を使う時はどれか一つだけ用いるのではなく、「MACD」「ストキャスティクス」「ボリュームレシオ」、「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」のように複合的に使っています。

私のように、系統が異なるテクニカル指標(「トレンドフォロー系」「オシレーター」「需給系」)を、複合的に使うとグッと勝率が上がりますよ。

トレンドフォロー系

トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

需給系

相場における価格だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するテクニカル指標です。「出来高は価格に先行する」と言われるように、価格が上昇するときは出来高を伴うことが多く、価格が下落するときは出来高がほそることが多いです。

この出来高がどれだけあったかを元に、買われすぎか売られすぎかを判断する指標となります。