一目均衡表とは、日本人によって考案されたトレンドフォロー系のテクニカル指標です。

考案者は一目山人(いちもくさんじん)という方で、そのハンネの名から因んで一目均衡表という名づけられたました。

「ごちゃごちゃしていて見にくいな」と思った方も多いかと思いますが、慣れてしまえば優秀なテクニカル指標ですので、勝率もぐっと上がります。

目次

一目均衡表とは

一目均衡表が他のチャートと異なる一番の特徴としては、時間軸を重視したテクニカル指標であるということです。

現在値の右側、つまり未来のほうに向かってテクニカルが表示されているので、これから先の値動きがチャートを一目見ただけでイメージしやすいくなっています。

これは、値動きから計算した平均値などを、未来(チャートの中では右)や過去(チャートの中では左)へズラすことによって、時間の経過が値動きに与える影響を立体的に分析することができます。

一目均衡表の仕組み

それでは一目均衡表に仕組みについて説明します。

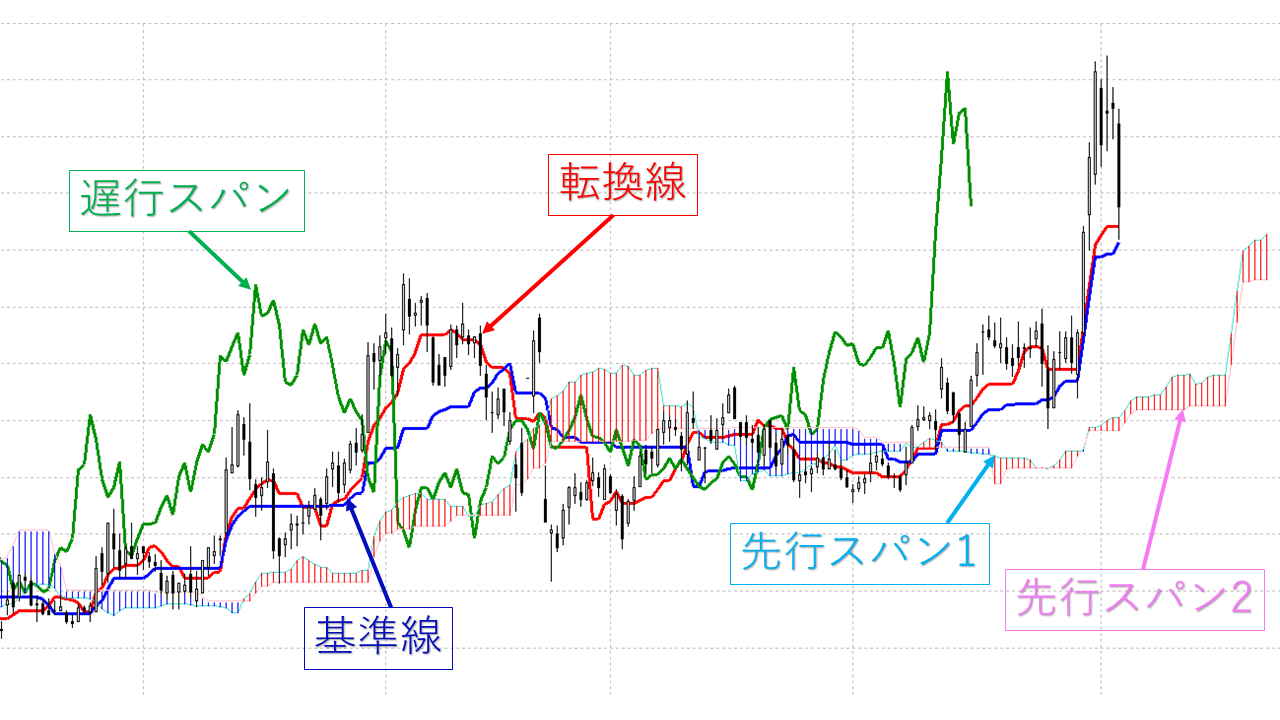

次のチャートをご覧ください。

一目均衡表はこれらの線により構成されています。

転換線・・・赤線(現在に表示)

基準線・・・青線(現在に表示)

遅行スパン・・・緑線(過去に表示)

先行スパン1・・・水線(未来に表示)

先行スパン2・・・ピンク線(未来に表示)

先行スパン1と先行スパン2で囲まれた帯を「雲」と呼びます。雲は上値抵抗帯(青い帯)と下値抵抗帯(赤い帯)、があります。

上値抵抗帯(青い帯)は今後の上昇を阻む上値抵抗帯とになり、下値抵抗帯(赤い帯)は今後の下落を防ぐ下値抵抗帯となります。

他のテクニカル指標では、未来や過去の時間軸の指標を表示するのは難しいですが、一目均衡表はこのように雲を現在の価格よりも未来に表示させ、さらに遅行線を過去にずらして表示させることにより「時間論」を重視したテクニカル指標となっています。

転換線

転換線は、「(過去9日間の最も高い値段+過去9日間の最も安い値段)÷ 2」によって計算されます。

言い返れば、「9日間の値動きの中心値」を出していることになります。

例えば、転換線が右肩上がりであれば、為替レートは9日間の高値をどんどん更新していくので短期的な上昇の勢いが強いことがわかります。

逆に、右肩下がりなら安値がどんどん更新されていくので、下落の勢いが強いことがわかります。

基準線

基準線は、「(過去26日間の最も高い値段+過去26日間の最も安い値段)÷ 2」によって計算されます。

これも言い返れば、「26日間の値動きの中心値」を出していることになります。

基準線は中期の、移動平均線みたいなものです。

そして、移動平均線のゴールデンクロスと同様、転換線が基準線を下から上に突き抜けたら「買いシグナル」、上から下に割り込んだら、デッドクロスで「売りシグナル」という判断をします。

先行スパン1

先行スパン1は、「(転換線 + 基準線)÷2」によって計算されます。

ローソク足9本の高値と安値の中間値(転換線)と26本の高値と安値の中間値(基準線)の、さらに中間値を計算したものです。

つまり、短期から中期で見た値動きの中間ラインを示した線になります。

先行スパン2

先行スパン2は「(過去52本分のローソク足の上値 + 過去52本分のローソク足の下値)÷2」によって計算されます。

過去52本分のローソク足の上値と下値の中間値を計算したものです。。

つまり、長期的な中間ラインを示した線になります。

雲

先行スパン1と2に挟まれた帯が雲になります。

先行スパン1と2を単独で見るのはほとんどなく、実戦では2つの線で挟まれた雲でもって今後の値動きの判断材料にします。

雲は過去の値動きの中間値に挟まれた帯を未来に動かしたものなので、「過去に一番激しく売買が行われて値動きが活発だった領域」となります。

過去に多くのトレーダーが雲の領域で売買をしてきたので、値動きが下の方から雲に近付くと、高値で買った人の戻り売りが出て下落しやすくなります。

逆に、値動きが上のほうから雲に近付くと、安値で買いたい人の押し目買いが出て反発しやすくなります。

また、値動きが雲の中に入ると、過去に取引したトレーダーの損益状況もめまぐるしく変化するので乱高下しやすくなるということです。

つまり、「雲」=「しこり」となります。

この「雲=しこり」を抜ければ、「雲抜け」とよばれ、青天井相場になることが多いんのです。

もちろん「雲抜け」は強い買いシグナルになります。

遅行スパン

最後に、遅行スパンですが、遅行スパンに計算式はありません。

遅行スパンとは終値を、単純にローソク足26本分だけ過去(チャートの中では左)に動かしたものになります。

遅行スパンが現在値の値動きを示したローソク足を上に抜けたら、買いシグナルとなります。

また、遅行スパンがローソク足の下に抜けたら、売りシグナルとなります。

つまり、現在値が26日線前のローソク足を上回ったか下回ったかの判断となります。

一目均衡表の使い方

一目均衡表は大きく3つの関係を把握することが重要となります。

- 転換線と基準線の関係

- 現在価格と先行スパン(雲)の関係

- 遅行スパンと26日前の価格の関係

各関係のうち、転換線、現在価格、遅行スパンがそれぞれの関係において感応度が高いもの考えます。

例えば、転換線と基準線の関係を考えた場合、転換線が基準線をゴールデンクロスすれば買いのサイン、また、転換線が基準線よりも上にあれば上昇トレンドになります。

転換線と基準線の関係

- 転換線>基準線=上昇トレンド

- 転換線<基準線=下降トレンド

現在価格と先行スパン(雲)の関係

- 現在価格>先行スパン=上昇トレンド

- 現在価格<先行スパン=下降トレンド

遅行スパンと26日前の価格の関係

- 遅行スパン>26日前の価格=上昇トレンド

- 遅行スパン<26日線の価格=下降トレンド

一目均衡表のまとめ

以上が一目均衡表の基本的な使い方となります。

これ以外にも一目均衡表は、先行スパン(雲)を上値や下値の目途にるといった使い方や、その他さまざまな使い方があります。

その他の使い方に関しましてはブログで随時アップしていきます。

また、一目均衡表はとても使い勝手のいいテクニカル指標なので、覚えておきましょう。

その他のテクニカル指標

テクニカル指標には大きく分けて、「トレンドフォロー系」と「オシレーター系」の2つと「需給系」があります。

私はいつもテクニカル指標を使う時はどれか一つだけ用いるのではなく、「MACD」「ストキャスティクス」「ボリュームレシオ」、「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」のように複合的に使っています。

私のように、系統が異なるテクニカル指標(「トレンドフォロー系」「オシレーター」「需給系」)を、複合的に使うとグッと勝率が上がりますよ。

トレンドフォロー系

トレンドフォロー系はトレンドを追いかけるテクニカル指標です。上昇トレンドや下降トレンドなど、トレンドが明確なときに有効な指標です。

オシレーター系

トレンドが横ばいを前提としているテクニカル指標です。オシレーター系は一定範囲で推移し、買われすぎ、売られすぎを示します。

見やすいのですが、強いトレンドには機能しない欠点があります。

需給系

相場における価格だけではなく、売買の出来高(ボリューム)を分析するテクニカル指標です。「出来高は価格に先行する」と言われるように、価格が上昇するときは出来高を伴うことが多く、価格が下落するときは出来高がほそることが多いです。

この出来高がどれだけあったかを元に、買われすぎか売られすぎかを判断する指標となります。