本記事では、相続手続きをする上で、必ず知っておきたい民法の基礎知識を解説しています。解説は相続手続きを専門としている行政書士がします。

目次

物に対する権利【民法の物権とは】

物権とは、物を支配する権利の事を言います。

物権は一定の「人」に対する行為や請求することを内容としている「債権」とは別のものになります。

物権には排他性があり、自分が支配している物を、他の人が同じ内容によって支配する事は許さないとされています。

簡単に言えば、自分の物を他人が勝手に使う事はできない、つまり他人が使用しようとする事を排除すると言う事になります。

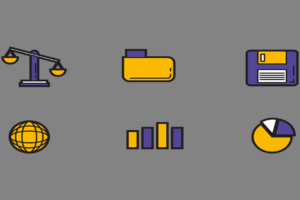

民法で定められている物件は以下の10種類があります。

占有権、所有権、地上権、地役権、永小作権、入会権、留置権、先取特権、質権、抵当権

この中の物権で、典型的な権利に「所有権」が挙げられます。

所有とは、自分が持っている持ち物として想像して頂けるとわかりやすいかと思われます。

所有権の持ち主は、全面的に支配する権利をもっており、その所有している物を自由に使用したり収益できる他、処分する事も可能です。

用益物権と担保物件

この物権の中でも、使用や収益だけができる事を「用益物権」と言い、処分して得る事が出来る価値を握る事を「担保物権」と言います。

「用益物権」には、1【地上権】2【地役権】3【永小作権】4【入会権】が存在します。

「担保物権」には、1【留置権】2【先取特権】3【質権】4【抵当権】が存在します。

「用益物権」とは、所有権が物の全体を支配するのに対し、その物を一定の範囲の内で支配します。この物権の事を「制限物権」と呼んでいます。

これに対し「担保物権」は、お金の貸し借りで言うと、貸した側は、借りている側に対し一定の行為として請求し、回収する事を目的としています。

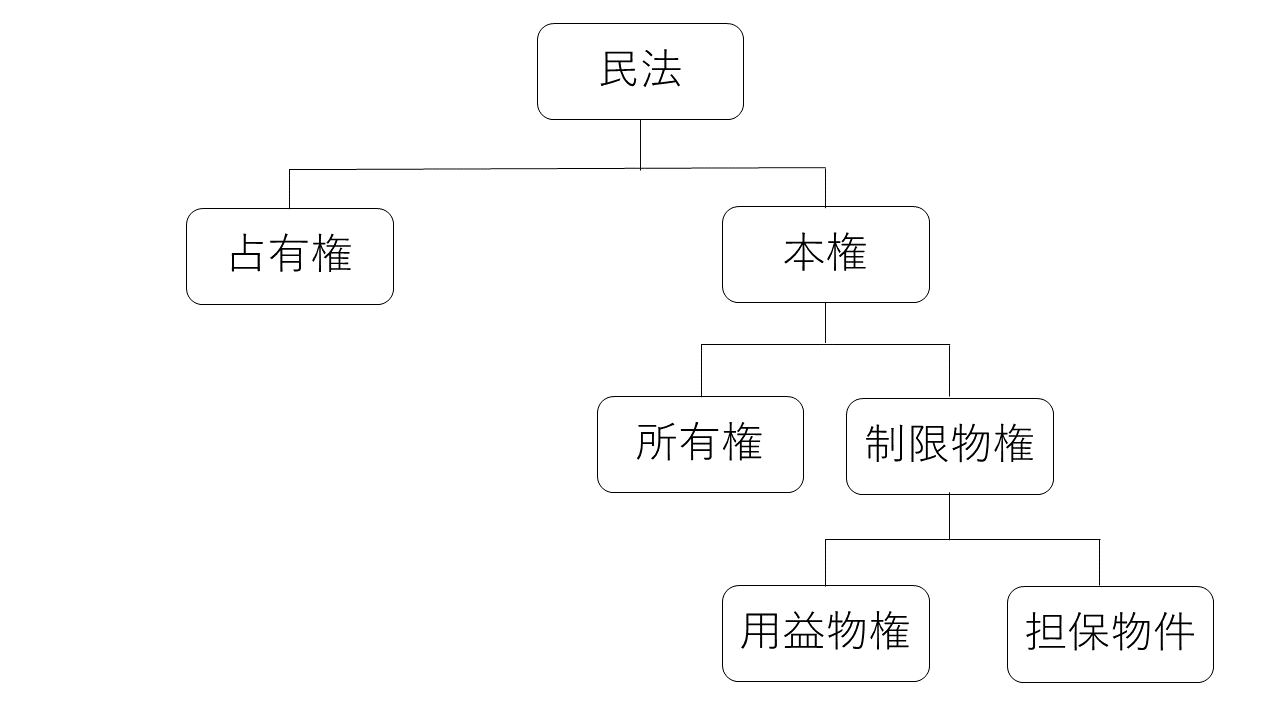

占有権と本権

民法上の「物権」は、大きくわけて、「占有権」と「本権」に分かれ、「本権」の中に「所有権」と「制限物権」に分類されます。

その「制限物権」の中で「用益物権」と「担保物権」と分かれています。

物権のなかでも、占有権はその他の物権(本権)とは毛色が異なっています。

占有権は、物を支配しているという事実状態を法が権利として保護するもので、その占有を正当とする理由があるかどうか関係なく、物の事実的支配にもとづいて認められる権利となります。

これに対し、本件は、物に対する支配を正当づける権利となります。

物権法定主義(一物一権主義)とは

物権法定主義とは、一物一権主義により,1つの物の上に同じ内容の物権が併存することはできないことを指します。

例えば、物権には「対抗要件」「重売買」「物権化」「登記をしないで第三者に対抗できるか」などの物件変動が存在します。

このように、「物」に対する権利の中でも、多数の権利が存在しています。

つまり、「物」に対して、自分の物であることを主張したり、物を譲渡したり、など様々な物権変動がありますので、トラブルにならないように法律によって権利を規制しているというわけです。

この物に対する権利は法律によって定められたものだけを認めると言う原則があり、これを「物権法定主義」と言います。