経営事項審査(経審)の工事経歴書は、通常の工事経歴書とは異なり独特なルールがあります。本記事では、経営事項審査で失敗しない工事経歴書について解説していきます。解説は建設業許可・経営事項審査を専門としている行政書士がします。

目次

経営事項審査の工事経歴書は厳格

工事経歴書とは、建設業許可の新規申請を行う際の添付書類や決算変更届、経営事項審査(経審)の添付書類として提出が必要となる重要な書類です。

特に、経営事項審査の工事経歴書は、通常の決算変更届とは異なり厳格な審査がありますので、しっかりと作り込んで申請に挑むことが肝心です。(⇒決算変更届の工事経歴書)

工事経歴書とは

工事経歴書とは経営事項審査(経審)申請書類の添付書類となります。

この工事経歴書の記載方法に誤りがあったとしても、後から訂正届での修正が効かないので細心の注意を払う必要があります。

このため、工事経歴書を作成する際は記載要領に定められたルールをしっかりと把握する必要があります。

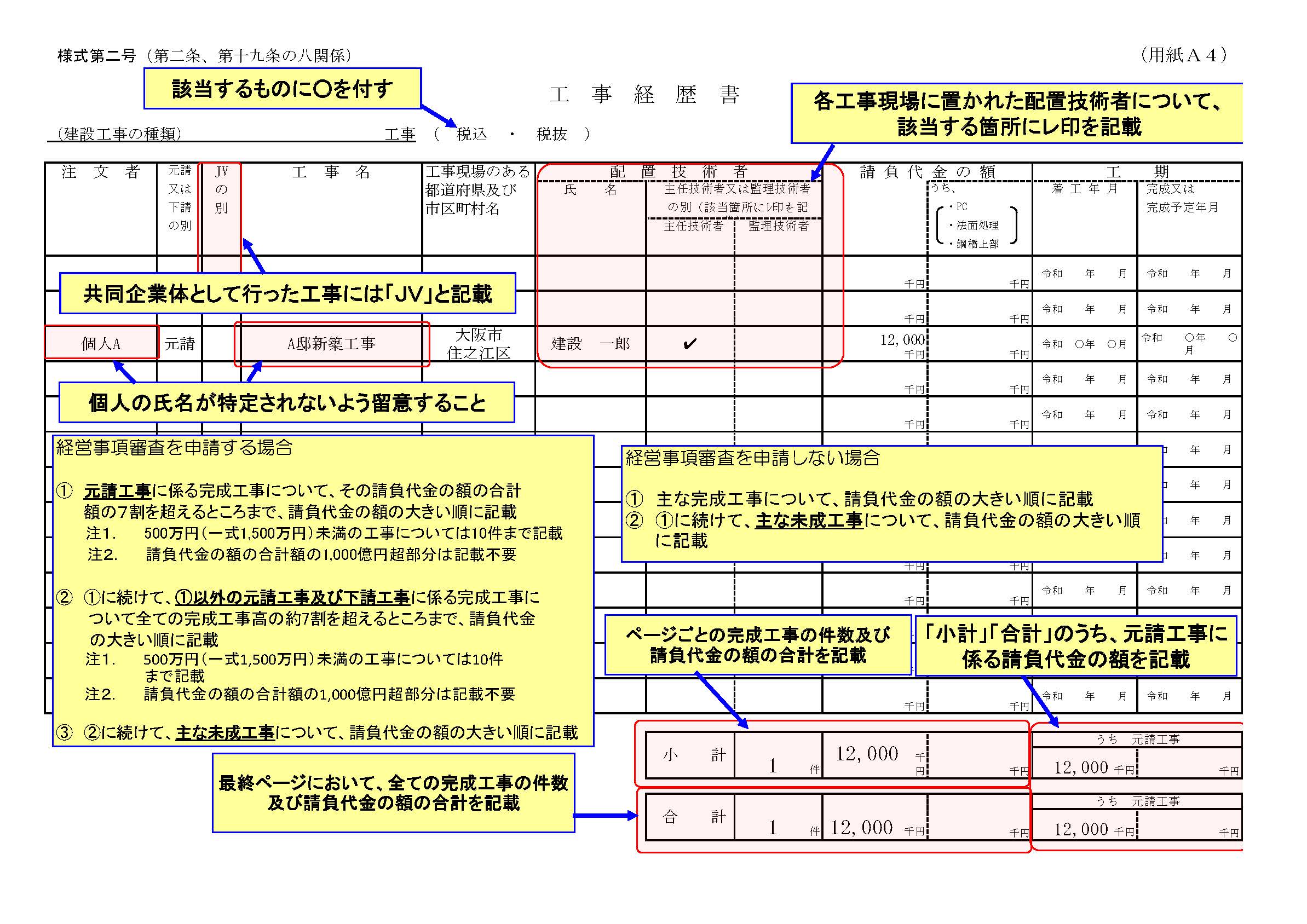

では、まず各部の注意点から説明します。

決算変更届の工事経歴書は許可業種すべてを作成しなければなりませんが、経営事項審査の工事経歴書は受審する業種、および算入する業種のみ作成します。

消費税の扱いは税理士作成の決算書に合わせるのが原則となりますが、経営事項審査を受審する場合は免税事業者を除いて、税抜きで作成します。

自社からみた直接の注文者を記載します。自社が下請けの場合、施主名ではなく自社に対して直接注文した建設業者名を記載します。

また、注文者の氏名が特定されないように留意しましょう。

自社が施主から直接受注した場合は「元請」。それ以外は「下請」と記載します。

JV(共同企業体)として施工した場合のみ記載します。

契約書または注文書どおりに記載。

ただし、契約書等の工事名からは自社の工事内容が判別できないときは、自社が行った工事内容を付記する。

最小行政区画までを記載する。

現場に配置した主任技術者または管理技術者の氏名を記載します。

千円単位で記載する。

工事全体の工期ではなく自社が施工に従事した工期を記載する。

また、複数年度にわたる長期工事の場合は進行基準の額も記載します。

小計は当該ページの合計件数と請負金額を記載します。

合計は全ての工事件数と請負金額、元請金額を記載します。

記載すべき工事経歴書の順序

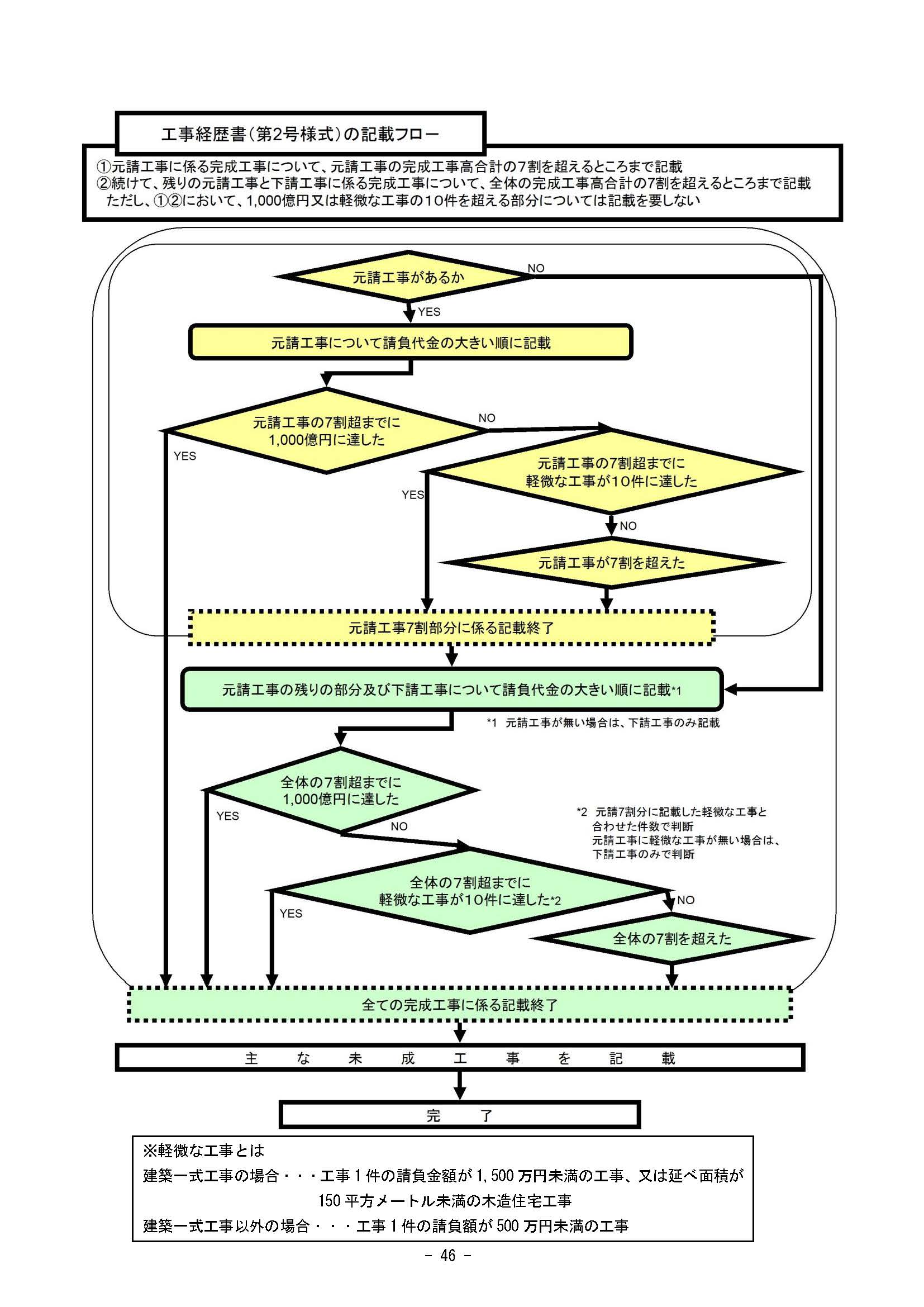

記載すべき工事の順序は下記のフローチャートを参考にしてください。

①事業年度内に着工した、元請の完成工事高を請負金額の大きいのから順に記載します。

↓

②工事は元請の完成工事高の7割を超える額まで記載します。

↓

③500万円未満の請負金額の工事が10件に達すれば、元請の完成工事高の7割を超えなくても、そこで記載は終了します。

↓

④次に、元請下請合わせて完成工事高7割を超えるまで記載します。

↓

⑤500万円未満の請負金額の工事が10件に達すれば、元請下請合わせて完成工事高の7割を超えなくても、そこで記載は終了します。

※完成工事高が1,000億円を超える場合は、超える部分の工事を記入する必要はありません。

経営事項審査の裏付け書類

工事経歴書に記載した工事の内から、上位5位までの工事の裏付け書類が必要になります。

公共工事の場合は裏付け書類に市区町村の印が必要です。

印がない場合は代替書類として、入金確認書類の提出を求められます。

また、業種が特定できない裏付け書類にあっても、業種判断ができる裏付け書類の提出を求められます。

大阪で経営事項審査(経審)の申請代行を依頼する

いかがだったでしょうか?工事経歴書についての解説でした。

アカツキ法務事務所では、経営事項審査(経審)の申請代行はもちろん、入札参加資格申請、建設業許可の決算変更届や変更届などの各種手続きをフルサポートさせていただいております。

また、当事務所の担当者が無料出張相談および大阪府への代行申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者様が行政庁に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。

大阪府で経営事項審査の申請代行、各種手続きは当事務所におまかせください。(⇒依頼するメリット)